Камызякский музей познакомил с редкими уникальными фотоснимками

5 ноября отмечается День рассматривания старых фотографий. Задавшись целью полистать страницы истории, корреспондент редакции обратилась к Зинаиде Ивановне Кузьминой, которая уже 30 лет заведует краеведческим музеем в Камызякском районе

В фондах музея и в выставочном зале сегодня хранится около четырех сотен старых оригинальных фотоснимков и копий прошлого столетия, которые могут рассказать о тех местах и событиях, где и когда они были сделаны. На музейных стендах можно увидеть много репродукций из хранилища областного краеведческого музея, например, уникальные кадры богатых рыбацких уловов осетровых на Каспии и в Волге. Зинаида Ивановна хорошо помнит, как каждый из них появился у неё в музее.

«Вот этот столетний снимок, – показывает Зинаида Ивановна на пожелтевшее фото, – на котором запечатлены дети, в дар музею когда-то отдала Донна Константиновна Киселева, активистка, пела в хоре «Русская песня» при Доме культуры. На высоком резном стульчике сидит годовалый ребенок, эта маленькая девочка – она. В Камызяке в то время фотоателье еще не было, снимок сделан в Астрахани. С открытием в районе музея я часто посещала старожилов, записывала их воспоминания. Первым делом я всегда просила посмотреть семейный альбом, в некоторых семьях и сегодня хранятся такие старые фотоснимки на плотных картонных подкладках с надпечаткой, угловым тиснением, потертые от времени. Они разительно отличаются от современных, красочных, цветных и ярких фото. Я восстановила подлинник, отреставрировала, и теперь он хранится в музее».

Ещё один снимок вековой давности – драгуны царской армии в мундирах, подпоясанных ремнями с бляхами, на барашковых папахах размещены кокарды и государственные гербы, в руках шашки. Один из кавалеристов в униформе на фото слева – Г.М. Белоусов, родной дядя каралатской поэтессы Марии Мухиной. Он пропал без вести в гражданскую войну. Его фото, хранившееся в семье, Мария Федоровна отдала в музей.

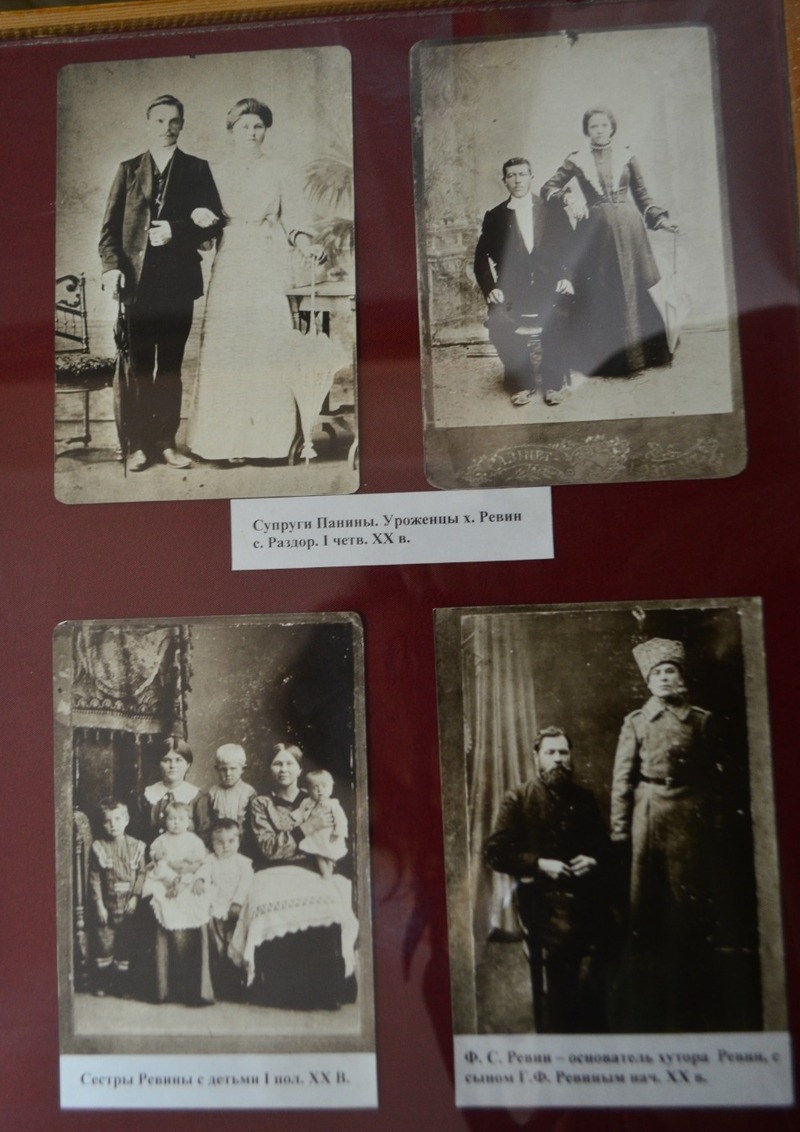

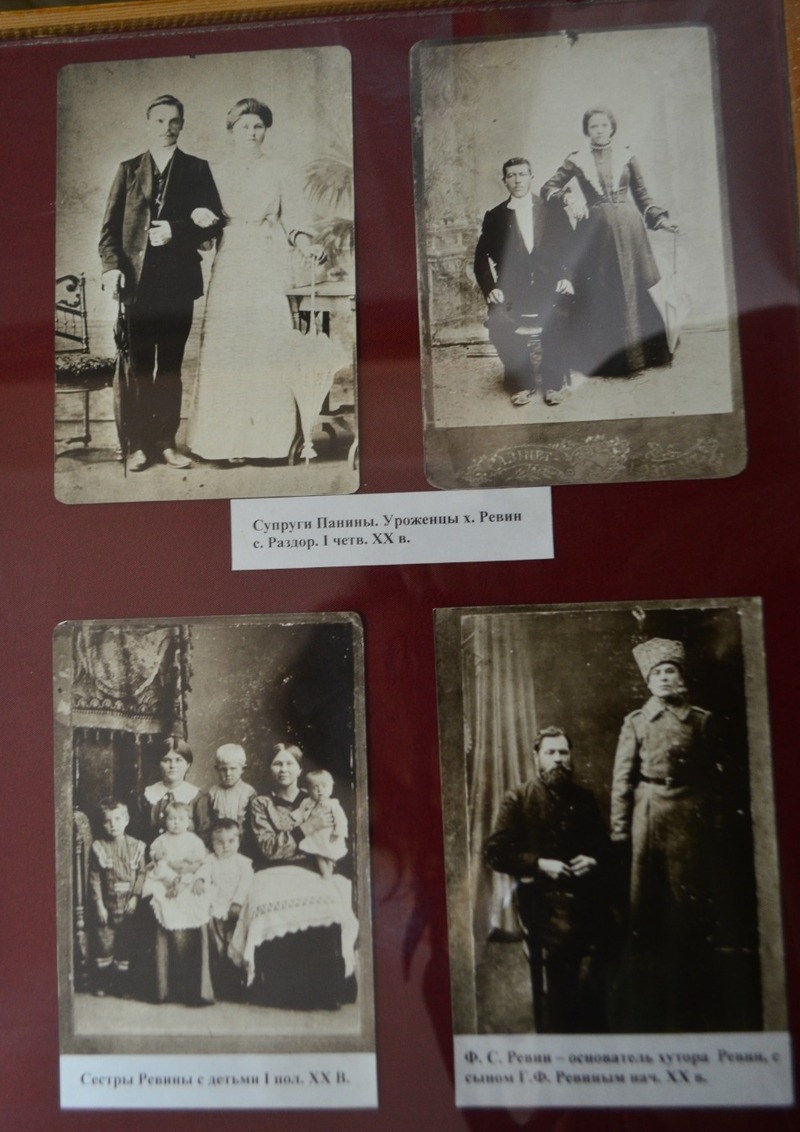

Хранятся под стеклом витрины среди прочих старых снимков, запечатлевших чужой быт, фотографии уроженцев села Раздор - семьи Ревиных, Паниных. Есть фото начала 20 века основателя хутора Ревин – Ф.С. Ревина. Мужчины, женщины, дети в старинных нарядах - костюмах и платьях того времени.

«А это, – рассказывает Зинаида Ивановна, показывая на фото молодого человека, - Виктор Дубовской, один из выпускников школы, чей класс в 1941 году добровольцами ушли на фронт после выпускного. Фото погибшего брата передала в музей Кириена Константиновна Вакуленко, её супруг когда-то работал в редакции корреспондентом. Хранится у нас в музее ещё одно интересное фото, датированное 1934 годом, на нём камызякские спортсмены-лыжники на зимних соревнованиях, его передал Анатолий Болдырев, который в своё время курировал спорт в районе. А фотографии первых почётных жителей Камызяка – И.А. Шмелева и Е.А. Молчановой я получила из рук бывшего мэра Надежды Фоминой. Я очень хорошо помню этого удивительного дедушку Ваню, он прожил девяносто с лишним лет. Был физически крепким и здоровым, никогда не ездил на транспорте, предпочитал пеший путь, ходил босым, за плечами на хворостинке носил ботинки».

Немало в музее хранится портретов земляков – участников ВОВ. Среди них - Зинаида Буслаева, библиотекарь по образованию. Она была на фронте зенитчицей. Свой первый орден получила за свой звонкий чистый голос. Во время одного из боев была перебита связь с батареей. Командир дал в руки девушке рупор. «Кричи», - сказал он ей. «Прицел 120, трубка 15…», - выкрикивала она под грохоты снарядов команды артиллеристам. Бой они выиграли. Но месяц потом девушка не могла разговаривать.

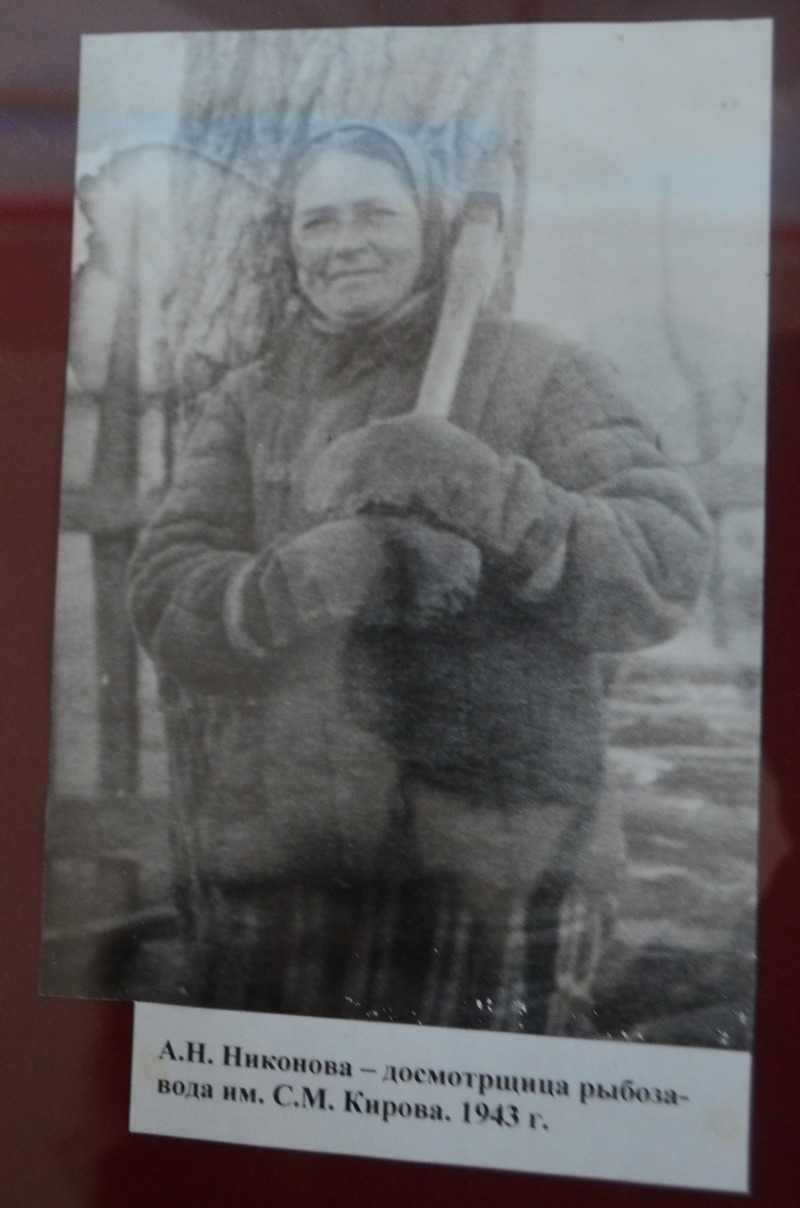

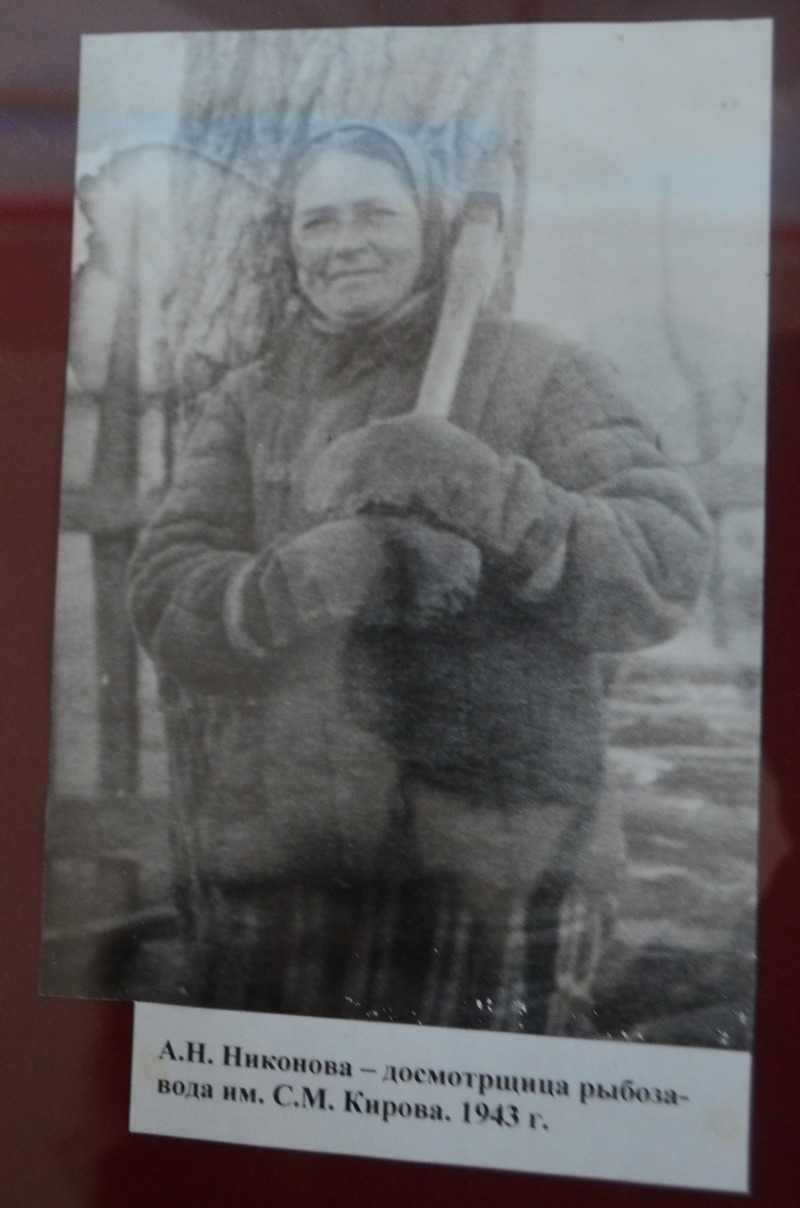

Женщина с топором на фото военных лет – А.Н. Никонова, мама Героя Советского Союза Константина Никонова. Жила в поселке Кировский и работала досмотрщицей на Кировском рыбозаводе. Снимок в музей передала учительница сельской школы Анна Кибирова. Еще один интересный кадр, который скромно хранится за стеклом, снят до начала киносеанса в посёлке Бакланьем.

«В советские годы кино, - рассказывает завмузеем, - привозили прямо в села. А в отдаленные, такие, как Бакланий, киномеханики везли с собой аппаратуру по реке на лодках. В летнее время сеансы проходили на улице, «на траве», как сейчас говорят. Вывешивался экран и с наступлением темноты начинали «крутить» кино. Зимой киноустановку привозили на санях по льду, и показ проходил в клубах. На фото Виктор Леднев, двоюродный брат моего мужа, он после армии всю жизнь проработал киномехаником».

Рассматривая старинные фото можно не только погрузиться в историю, но и увидеть, как выглядели в разные времена люди, поразмышлять над тем, чем они жили, что делали, как работали.

«Посмотрите, как в 1961 году одевались школьники, - комментирует Зинаида Ивановна фотографию мальчика под стеклом в школьной форме, подобной гимназической - темно-серая рубашка-гимнастёрка со съёмным воротником, широкий ремень с массивной пряжкой, фуражка, объёмный портфель с ручкой. Фото передала в музей Светлана Николаевна Михеева, долгие годы проработавшая в системе образования и основавшая в лицее музей Боевой Славы. Учителя, можно также здесь увидеть, тоже одевались по форме – на всех однотонные строгие длинные платья».

Некоторые музейные фотографии рассказывают, каким был город в прошлую эпоху. Сохранились фото зрительного зала старого Дома культуры, первой и единственной в 60-х годах в городе аптеки № 16 по улице Ленина, деревянного здания, которое работало полвека назад. На его месте сегодня высится здание районного суда. Есть коллективные снимки с первомайской демонстрации, с празднования Дня Победы…

«И сегодня во многих семьях хранятся старинные фотографии в семейных архивах, но хранятся они, пока живы те, кто знает и помнит запечатленных на снимках людей, те, для кого это дорого, - говорит Зинаида Кузьмина. – Молодое поколение не всегда понимает историческую ценность памяти своего рода. Старые альбомы летят в помойку, вывозятся на свалку, а с ними исчезает и память».

…Уже дома я заглянула в свой семейный архив. И вот уже держу в руках столетние фотографические открытки на плотных многослойных картонных подкладках. Бумага местами выцвела и потрескалась. На одной - двое пехотинцев в военной форме царской армии, один из которых - дед моей бабушки Петр Дедов. На картонном паспарту логотип «Cabinet Portrait». Покопалась на просторах Интернета, узнала, что фотоснимки с такой надписью были стандартными в предреволюционные годы и никакой особой информации не несут. В то время не все фотографы могли позволить себе открыть ателье или салон. Многие с переносной аппаратурой и лабораторией колесили по деревням, селам и снимали порой даже в самых неприспособленных местах – на природе, в сараях, избах, используя рисованный фон. Картонные рамки, на которые просто наклеивались фотографии, огромными тиражами производились в разных типографиях Российской империи и широко продавались. Поэтому определить время съемки невозможно. Но мне повезло. На обороте фотографии рукой прапрадеда выведена надпись: «На память дорогой жене Марии Павловне и моим деткам, 9 ноября 1915 года, из действующей армии 150-й пешей Воронежской дивизии, 2-ой взвод, 4-я рота».

Еще один выцветший снимок сделан в городе Царицын, на улице Астраханской - в фотоателье Б. Аронса, согласно обороту паспорту. На нём солдаты царской армии на фоне кабинетной декорации, имена и родственная принадлежность мне неизвестна, как и дата, когда было сделано фото, предположительно, период первой Мировой войны. Нашёлся ещё фотоснимок семейства Дедовых в угрюмых крестьянских одеждах, 1929-1931 годов, на нем моя бабушка в возрасте 5-7 лет.

Единственный снимок размером 6х8 см отца бабушки Николая Чечеткина, еще молодого парня (ему там до тридцати лет). Снимок особенно дорог. Это единственное, что осталось от прадеда, который воевал на фронте в ВОВ и пропал без вести. Теперь я показываю фотографии детям, чтобы знали и не забывали родных.

Уважаемые читатели, посмотрите, возможно, в ваших семейных архивах тоже хранятся такие потертые временем снимки, на которых запечатлены славные потомки. Что вы о них знаете? Самое время окунуться в историю!

О